|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 九州縦貫自動車道の八代JCTよりトンネルの長さが5kmある加久藤トンネル(かくとうトンネル)までは高速道路であるが登り・下りが激しい区間でも、高速走行が不利といわれていたが、登坂車線が長く続く登り坂でも、運転にストレスなど感じずパワフルに快適に登ってい行きました。法定速度内ならBM○3○○iやベン○○クラスとくらべ高速道路でも加速・登坂能力に遜色は感じませんでした。 | |

|

||

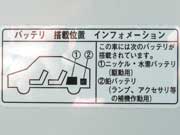

| エンジンルームはすし詰め状態、Hybrid synergy driveと書いてある左側がエンジン、右下がインバータ、ピンクの液体は右がインバーター冷却クーラント(凍らないように不凍液の入った冷却水、インバータ液には、初期交換は20万kmまたは15年と記載されている)、左がエンジン冷却液 、駆動用バッテリ(ニッケル水素)とランプ・アクセサリの補機動作用(鉛バッテリー)は後ろに配置されている。 | ||

|

|

|

| バッテリ類は後ろに追いやられる | 玉切れの心配のないLEDランプを多用 (ヘッドライトはモデルによる) | |

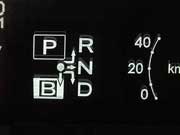

| カギが無い、シフトレバーにPが無い、エンジンブレーキのD1・D2・・・が無い | ||

| キーレスエントリー方式なのでカギが無いのは良いとして、 | ||

|

|

|

リモコンキーがカギ代わり、これを携帯しているとドアの開錠、エンジンスタート(ハイブリッドなので走行モード)までカギなしで行える。 しかしハンドル右側にエンジンキーまたはスタートボタンは無く(通常のエンジンタイプのキーレスエントリなら)左側に『POWER』ボタンがありこれを押すとダッシュボードが点灯するだけでエンジンなどはかからない(バッテリ残量が少ない・本日最初のPOWER ON・かなり車内が暑い・寒いの場合はここでエンジンがかかる場合がある)、右画面下に『READY』 と表示されたら走行状態(エンジン車でアイドリング状態)。またPOWER ONにするだけでバッテリ残量がある程度あればエンジンOFFのままエアコンやカーナビ(TV)が動作する。真夏のサービスエリアで車内でのコーヒーブレークなどにはとてもありがたい。バッテリ残量が減るとエンジンがしばらく動作する。 |

||

|

||

| ブレーキを踏みながら走行モードをDにして、パーキングブレーキを解除(足踏み式なので足で解除)、アクセルを踏むと下り坂でもないのにエンジンもかからぬまま無音走行開始します。(最初はこれがかなり気持ち悪い?鳥肌が立つ?鶏冠も立つ?ほどでもないが、時速5km程度で気持ちはちょっとパニックブレーキ気味)。停車は、シフトレバー右上のPボタンを押すと緑のLEDが点灯、パーキングブレーキを踏み(ダッシュボードにパーキングランプ点灯)、POWERボタンを押す(POWERボタンの緑のLED消灯)ダッシュボードの主要表示が消える。 | ||

|

|

|

| 走行は、 POWERボタンを押しREADYに ブレーキを踏みながらシフトレバーを右に倒しながら下に | ||

|

|

|

| 駐車時、降車はパーキングブレーキを踏み

Pボタンを押すだけ

POWERボタンを押し電源OFF (通常使用では必要もなく使ったことは無いので不確実ですが、P以外で強制停止は POWERボタン3秒間の長押し、DからPでなくNに戻すにはシフトレバーをN位置でホールドらしいです。) |

||

| エンジンブレーキではなく、回生ブレーキ | ||

|

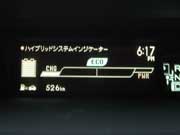

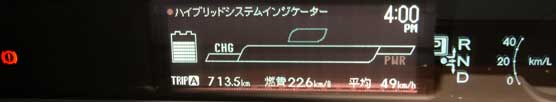

普通の車のようにエンジンブレーキで微妙な速度ををコントロールする方法ではなく、回生ブレーキによる速度調整方式です。回生ブレーキとは、減速する際の速度エネルギーを発電機により回収してバッテリーに返すことによる減速する機構です。 普通の車のエンジンブレーキは機械の摩擦、オイルなどの流体摩擦、ブレーキはブレーキライニングなどの摩擦、これらの無駄な摩擦によるロスを極力減らし、エネルギーとして保存して、エンジンが不利で効率の悪い加速時に保存したエネルギーをモータにより補助して驚異の低燃費を実現しています。 この回生ブレーキ回生機能は、加速時以外の一定速度時でもエンジンの出力を微回収していて、アクセルを放したときなど、エンジン式の車でのエンジンブレーキ並みに回生ブレーキが作用、強めの回生が発生します。さらにブレーキを軽く踏んだときやシフトレバーのBレンジで減速操作をしたときにさらに強めの回生ブレーキがかかります。この状態はハイブリッドシステムインジケータでバーグラフで確認できます。

シフトレバーでBレンジを選択すると、AT車でのD2,D3相当、MT車でのシフトダウンに相当するエンジンブレーキと同じ減速作用が発生する機構でアクセルべダルを放しただけで、やや強めの回生ブレーキがかかります。峠などの長いくだり坂などでブレーキ操作を軽減することができます。長くだりが数キロ続くとバッテリーインジケータがフルになる場合があります。このときは従来のエンジン式同様のエンジンブレーキも動作するようになり音がうるさくなります。またアップダウンが激しい山間部では、インバータ部あたりから鈴虫2匹ぐらい隠れているような二種類のかすかな音色がします。力行(りきこう:進む・アクセルペダルに比例したような音色1?)・回生(かいせい:減速でエネルギー回収・ブレーキべダルを軽く踏んだとき、アクセルペダルを放したときに合わせた音色2?)動作が激しい為と思われます。 |

||

|

|

|

| Dレンジ(ドライブ) | とても軽い操作感のシフトレバー | Bレンジ(ブレーキ) |

|

|

|

| ハイブリッドシステムインジケータのバッテリがFULLでそれでも減速すると回生からエンブレに切替る | ||

|

||

|

シフトレーバーの左上にあるモードスイッチ | |

|

|

|

| EVモード エンジンを使用せずバッテリのエネルギーだけで電気自動車のように走行するモード、時速60km/h未満の速度内で有効で、開始時はバッテリ残量が少ないか速度が60km/hを超えていると使用できない。長くは走れないが走行音がタイヤ、風、かすかなインバータ音だけになる不思議なモード。速度超過、バッテリー残量不足で元の設定(Eco/Pwr等)のハイブリッドモードに戻る |

PWRモード アクセル操作が瞬時に反映され通常のDレンジの走行状態のままシフトダウンしたような力強い加速がハイブリッドシステムより常に得られるモード。 エコカーがかなり凶暴な車になりえるモード、エコモードとパワーモードとのギャップは大きく、走行中の切り替えは注意が必要。 |

ECOモード 無駄な加速をコンピュータが判断してエコな運転になるように自動的に行うモード、高速道路での合流地点、追越など必要なときは、このモードのままでも鋭い加速をする。全般的にエコカーな振る舞いをおこなう。 |

|

||

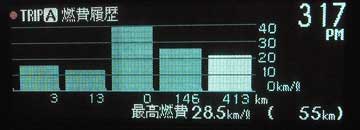

| 福岡方面からかなりの登坂区間の八代→加久藤、えびのインターから下道で霧島登坂。高速道路300km程度、えびの、霧島温泉、えびの高原周遊での燃費は21.5km | ||

|

||

| インジケータでは区間燃費などさまざまな情報を表示する。 | ||

|

|

|

|

|

|

|

| 左視野 | 後ろ視野(窓が狭い) | 右視野 |

|

前方左右の見通しは、良好で夜間でもディスプレーが中央に配置されている為、右側サイドミラーあたりにダッシュボード類の照明が反射して夜間視野を妨害することはほとんど見受けられない。真後ろは目視ではガラスが2面に別れている割には醜くいが、バックの場合カーナビにバックモニターが表示されるのでバックに不便なことは感じられなかった。 | |

|

|

|

| サンバイザーのパニティミラーはミラーカバーをスライドすると化粧用ランプ(兼読書灯?)が点灯する | ||

|

|

|

ルームランプにはサングラス用小物入れがある |

ETC車載器 | ラゲッジスペース |

|

|

|

| チャイルドシート固定金具 | 荷物等固定金具 | |

|

|

|

| リアシートを倒すのはボタン一つで、片手に荷物を持ったままでも倒せる、窮屈ではあるがコンパクトカーながら災害時・車中泊などには、どうにか寝ることが出来る160cm程度 | ||

|

|

|

| ラゲッジスペース下小物入れ | ハンドルでもボリューム・表示エアコンなど一部機能をコントロール可 | 集中コントロール |

|

| 北九州地区から霧島温泉郷までの往復と霧島でのアップダウンの激しい道でも平均燃費は22.6kmこの加速性能でこの燃費ならかなり優良です。 |

|

燃料タンク容量は45リットル程度しかないが航続距離は長い、普通の運転なら多少パワフルに運転しても高速や山道(国立高原の起伏の激しいハイウェイ道)1000km程度の航続がほぼ可能。地方のガソリンスタンドは、夕方17-18時に店じまいするところも少なくないので、人里から離れた場所でもガソリンスタンドの心配や、初めての地などで値段のわからないスタンドで駆け込み給油する不安も軽減されるでしょう。現行のハイブリッドでは、峠、高地の観光地など電池容量がまだ小さいため回生チャンスのあるエネルギーをすべて回収できないですが、もうじき発売されるプラグイン・ハイブリッド(PHV)なら容量が大きいリチウムイオン電池の採用でかなり期待できるでしょう。しかしながら現行のハイブリッドでも従来のエンジン式に比べればかなり進化しています。上位モデルのSAI(サイ)や レクサス ハイブリッド などはさらに上質な加速でしょう。

この車は、かなり高度に電子制御化されており幾重にもフェールセーフシステムが組み込まれているが、キーレスエントリー方式で従来のような鍵が無く、家電やゲーム機のような押しボタン式電源スイッチをはじめ、機械的に接続されていないアクセル(電子制御スロットルシステム(ETCS):ドライブ・バイ・ワイヤー方式もほぼ同様)など、従来のように動力対象が1つでそれに対し直接機械式(またはドライブ・バイ・ワイヤーでのECU経由)にスロットルバルブ等を操作するのではなく、電子制御スロットルシステムよばれるコンピューターにペダル等で指令を出すと、システムが状況を適正判断して、エンジン動作で駆動するかモーターで駆動するかを瞬時に判断して最適方法を適量実行する方式である。

最初少し驚いたのは、すこし安物感が否めない、ほとんどスイッチ化したような ジョイスティック状シフトレバー、シフトレバーも シフト・バイ・ワイヤー 方式で電気信号を伝えるだけの装置、裏は小物入れで従来のようにギヤボックスに直結ではなく、ただのゲーム機のコントローラが張り付いたような機械操作感のまったくない雰囲気のシフトレバーである。ここまでSF映画のように車両がコンピュータなどのソフトウエアーのようなもので構成され、インテリジェントな電子制御・自動制御化されていると行きすぎの感じもする。

考え過ぎであるが、映画2001年宇宙旅のHAL9000のようにコンピュータが反逆(謀反・CPU暴走など)したとき、人間が自力で対処する簡単な手段がほしくなる。機械式機構で電子制御機構を抑制し非常停止する機能、「BOS:ブレーキ・オーバーライド・システムのようなバック以外でアクセルとブレーキが同時に踏まれた際にETCSが電子的に判定しブレーキの動作を優先する機構は標準装備されているが、それ以外にも電子制御に依存しない安全装置」や用途が完全に違うがバイクのキルスイッチやエマージェンシーストップボタン(不用意に動作しないよう通常安全カバーがあり、非常時にそれを素手で破壊するタイプ)などのパニックに陥った状態の人でも簡単操作の最終手段ほしいところである。

しかしどんな安全装置があっても人間がブレーキとアクセルを間違える可能性が非常に高く、昔からAT車が普及したての頃、アクセルがまだ電子制御でない時代に、高齢者がブレーキとアクセルを踏み間違え駐車場からスーパーなどの店舗に突進したりする事故が良く報道された。

特に車の挙動が素直に運転者に伝わる人馬一体感のあるMT(マニュアルトランスミッション)車の運転経験が長い高齢者や足裏の感覚がわからないハイヒール、靴底の厚広いスポーツシューズ、登山靴などは注意が必要。しかも出力が大きくなった現代のエンジンまたはハイブリッドは、少しの操作ミスでも、音や振動の前触れもなく突然吹っ飛ぶぐらい加速をします。高出力エンジンにはサイドブレーキなどはもう効かず、Dレンジは、一旦停止しないとほかのレンジに入らないなどの安全機構もあり運転手がパニックになり冷静さを失うと大変なことになる。

将来、航空機のフライトレコーダのように事故や不具合発生時の詳細な運転状態、周囲状況を記録するドライブレコーダやEDR(イベント・データ・レコーダー)が標準装備になることが望ましい、装置のバグなのかヒューマンミスなのかハッキリするし改善にもつながる。車は益々便利になる一方で使用者もなお一層の心構えが必要かも